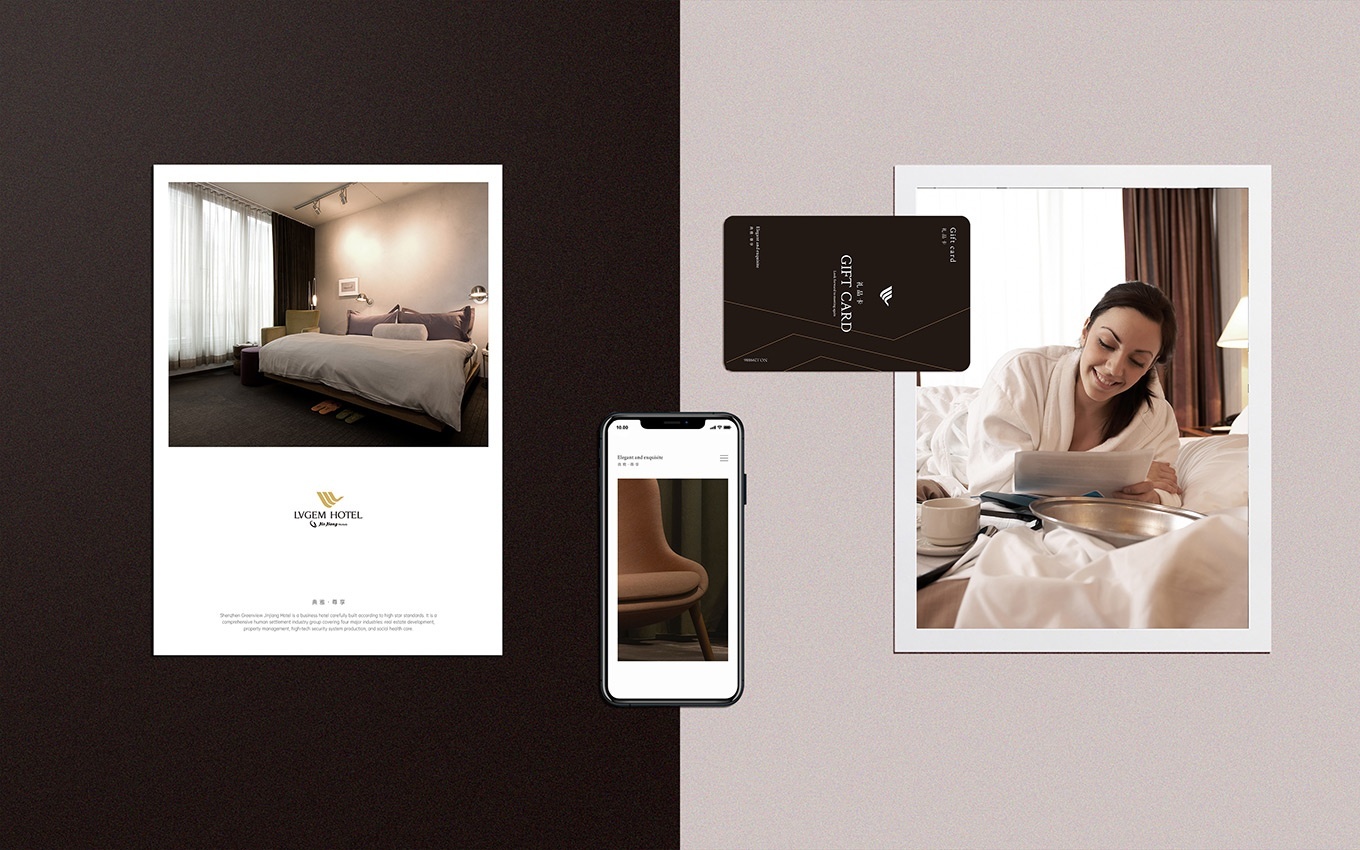

vi使用規范的設計目的在于代表企業或品牌的形象,良好的vi使用規范建立起品牌和客戶之間的聯系:

注:本文“vi使用規范”配圖為本公司設計作品

注:本文“vi使用規范”配圖為本公司設計作品

1996年,黃躺在病床上,急切地完成最后兩個項目。第一個是他自己的葬禮,黃詳細地列出了他的指示——買什么小吃,上什么菜,以及他最后離開時的舞臺布置草圖。第二個,同樣重要的,是黃的一個人,自稱藝術運動"大臺北學院"的30周年藝術展這次展覽將是黃最后一次與朋友和家人一起慶祝他一生的機會。計劃是展示他一生的工作范圍,包括舞臺設計、實驗電影、概念藝術、小說寫作、平面設計和廣告——但他在有機會看到自己的愿景成為現實之前就去世了。

黃,1978。張照堂攝。臺北美術館提供。黃去世24年后,他的老朋友和攝影師張朝堂,以及歷史學家和策展人張世倫,在臺北美術館組織了黃的第一次回顧展。2020年的展覽向新一代介紹了黃在臺灣設計史上的作用,展示了他在幾個領域的成就,并提供了他在20世紀后期參與的政治和文化背景。

盡管在黃去世之前,朝堂就收到了最初的展覽計劃,但追蹤和收集黃的作品提出了自己的一系列挑戰。除了黃的三幅原作外,展覽的其余部分還展出了數百幅攝影作品的復制品,這些作品都是他多年來的研究成果。呈現一個在藝術和設計史上還沒有被認真討論過的人物的緊迫性超過了對原創作品的渴望。這個展覽的名字叫《黃:一個開放的結局》,不僅是對黃的自由精神、神秘性格以及他留下的未解之謎的肯定,也提供了一個機會,讓人們在黃接近自己的生活時,帶著熱切的好奇心去思考他的作品。

黃1935年出生于中國南京。1949年中國內戰結束后,14歲的他和家人加入了數百萬逃往臺灣的人群。當毛澤東領導下的共產黨接管中國時,蔣介石將戰敗的國民黨從南京遷至臺灣,并建立了軍事獨裁政權,希望有朝一日重新征服大陸。和蔣一起離開的有商人、地主、政治精英和國民黨士兵,他們覺得在中國共產黨(Chinese Communist Party)領導的政府下,他們的生存受到了威脅。由于黃的父親經營著自己的外貿業務,擁有一支由鐵甲船組成的小型船隊,當中國的緊張局勢加劇時,他和家人決定在1949年航行到臺北。

黃在這一時期的臺灣長大,不可避免地成為構成這個國家過去、現在和未來的文化影響的一部分。在蔣介石到來之前的50年,臺灣一直處于日本的殖民統治之下,在日本和西方的雙重影響下,許多行業經歷了現代化。藝術被制度化,公立學校被建立來教授美術和學習西方技術。在臺北的美國人也引進了抽象表現主義和波普藝術。當國民黨搬到臺灣后,許多藝術家跟隨其后,并在各大學任教,包括國立臺灣師范大學(NTNU)美術系,黃于1954年至1960年就讀于該系。雖然學校主要教授中國傳統繪畫和西方傳統繪畫,但當時大多數年輕藝術家都對以中國風格模仿現代西方技巧感興趣。然而,黃對這些流行運動并不感興趣,而是尋找自己的道路。

黃,靜物畫,布面油畫,1958。臺北美術館提供。

黃,實驗電影劇照,《實驗002》,1967。

黃華成,《洗手》現代詩歌展,1966年。龍思亮。臺北美術館提供。

畢業后,他成立了他的一人大臺北學校,探索他對概念藝術、成衣、裝置、電影和戲劇的興趣。他寫了自己的宣言,聲明他反對抽象-具象二分法、繪畫和雕塑。他對概念、日常物品和象征主義的關注似乎很自然地轉化為他對雜志、書籍封面和海報的設計。當"設計師"的概念在1950和1960年代還沒有明確的定義時,黃已經通過在臺灣引入新的表達字體和設計的方式來探索和示范它的定義。

黃華成,大臺北畫派1966年秋展請柬信封,1966。臺北美術館提供。畢業后,黃的第一個大項目是擔任臺灣電視企業的藝術總監。在全職工作之余,黃和一群朋友于1965年共同創辦了《戲劇季刊》,這是臺灣最早報道、介紹和翻譯西方現代文學、詩歌和電影的出版物之一。黃擔任創意總監,同時也大量參與內容的策劃和編輯。

劇院內部季刊,1965年至1968年。臺北美術館提供。

劇院內部季刊,1965年至1968年。臺北美術館提供。

劇院內部季刊,1965年至1968年。臺北美術館提供。

劇院內部季刊,1965年至1968年。臺北美術館提供。

劇院內部季刊,1965年至1968年。臺北美術館提供。

注:本文“vi使用規范”配圖為本公司設計作品

注:本文“vi使用規范”配圖為本公司設計作品