重慶logo的設計目的在于代表企業或品牌的形象,良好的重慶logo建立起品牌和客戶之間的聯系:

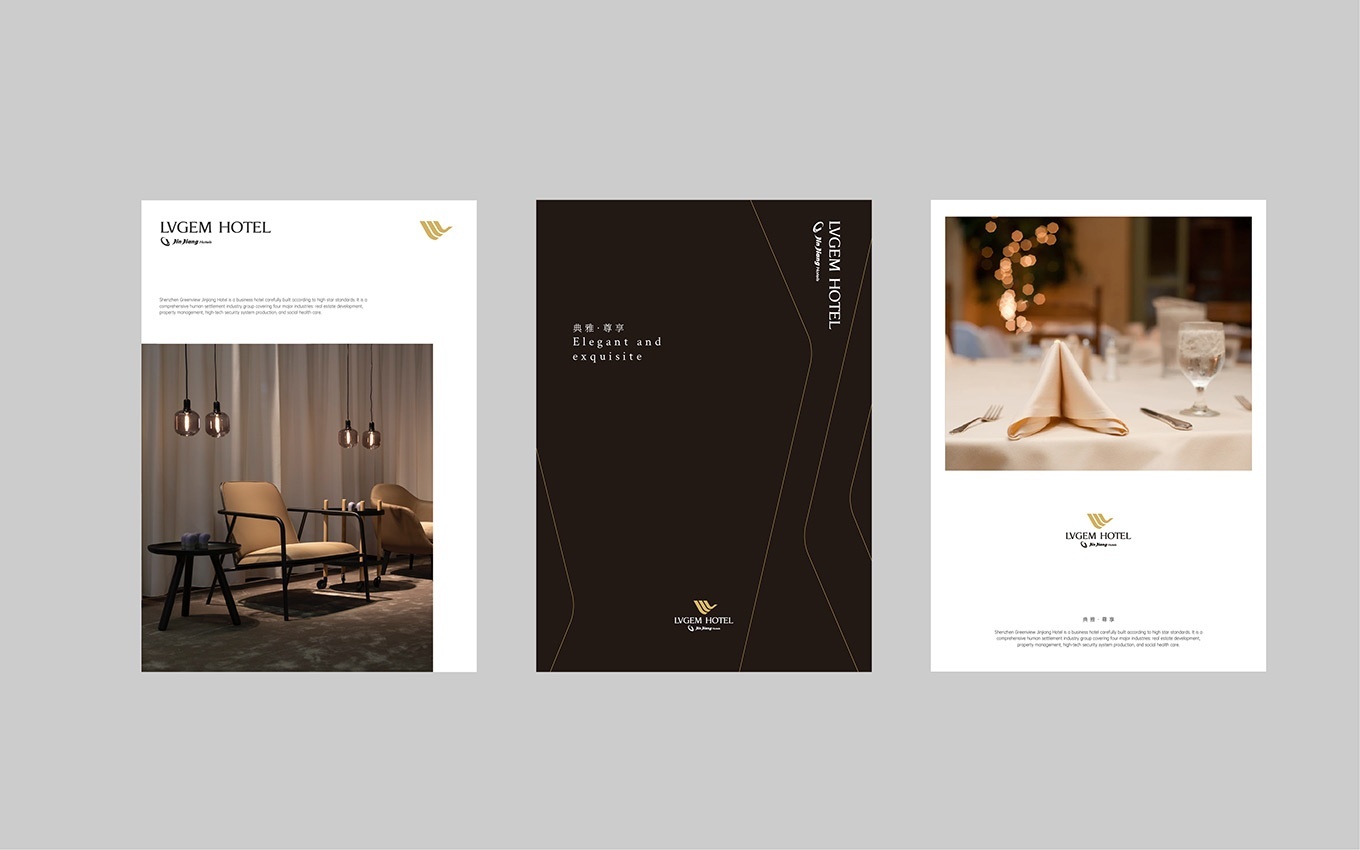

注:本文“重慶logo”配圖為本公司設計作品

注:本文“重慶logo”配圖為本公司設計作品

今年5月,柏林藝術書展以"里德小姐"的名義慶祝其第十個年頭,發行了一本名為《出版宣言》的選集。一方面,這本書是一個全面的指南,包括一個題為"世衛組織是出版商的世衛組織,因為他們在里德小姐的10年中出現了"的部分,整合了一個出版博覽會10年的產出。另一方面,它簡潔地總結了十年來世界各地的雜志和藝術家們一直在理論化今天制作書籍和自助出版意味著什么。

對于內容,編輯和創始人米哈利斯皮希勒聯系了過去的閱讀小姐參與者,并詢問他們是否有指導他們新聞的宣言或任務聲明。他還問了一個簡單卻意味深長的問題:"是什么讓你堅持下去?"答案詳細說明了自我出版的沖動和這樣做的個人或政治影響,以及這種做法的財政必要性和障礙。出版宣言也跨越了過去100年的一段歷史弧線,從格特魯德斯坦因、埃爾利西茨基和"各種各樣的藏書狂"喬治路易斯博爾赫斯開始,但最大的貢獻來自過去10年。

在引言中,皮克勒介紹了過去十年獨立出版的背景,他說獨立出版得到了"前所未有的推動"他描述了隨著公眾對獨立出版的興趣持續飆升,藝術書展是如何"像蘑菇一樣蔓延"的。例如,在去年的紐約藝術書展上,出席人數達到了驚人的3.5萬人。

值得注意的是,較新的論文主要涉及數字網絡,在這種網絡中,自我出版的書籍被生產、分發和語境化保羅索萊利斯的《搜索、編譯、出版》(2013)記錄了他致力于網絡印刷藝術家的書籍、雜志和其他名為《印刷網絡圖書館》(去年一月被紐約現代美術館收購)的印刷品的檔案的發展,到2014年,這些出版物將主要作為按需印刷出版物以及pdf、zip、gif和服務器目錄發行。與此同時,藝術家伊娃溫邁爾的《一個人出版尋找同志》(2014)探索了出版的政治潛力;她認為出版是啟動社會進程的一種方式,并質疑書籍制作中固有的集體創造的力量,而不是將其視為將思想整合為最終產品的行為。

當代的幾篇文章都反映了一個核心問題,這個問題很多人都很熟悉:出版活動是否應該——或者不應該——為自己買單。藝術家陶巴奧爾巴赫(陶巴奧爾巴赫)在她的2013年宣言中指出,當務之急是"設計一種商業結構,在這種結構中,出版物是負擔得起的,它們的價值由擁有它們而不是轉售它們所能獲得的東西來決定。"對于破產的迪馬克出版社來說,自助出版的自由并不等同于個人自由——因此賺錢"不是重要的結果"

出版宣言收集那種反映書展上閑聊和對話的文章和宣言,因為攤販們坐在一起,花三四天不知疲倦地交換建議和印刷品;互相提醒他們為什么要這么做。我們從下面的書中挑選了一些片段;把它想象成書展上偶然聽到的一些對話。如果你想親自發布宣言,可以去里德小姐2018年的網站。

"我想象女權主義藝術家的書在學校圖書館里(或者在桌子底下傳來傳去),在理發店里,在婦科醫生的候診室里,在女童子軍餅干里……"——露西利帕德,1976年

藝術報紙

20世紀70年代,紐約《藝術-儀式報》第14期請一系列作家、自助出版商和藝術家回答"你為什么會被藝術家的書吸引?答案來自艾格尼絲德尼斯、理查德塔特爾、凱西埃克和羅伯特卡明,以及印刷品創始人露西利帕德和索爾路易特100 . LeWitt證實了70年代書籍缺乏經濟價值("除了它們包含的思想,它們毫無價值")。他寫道,"藝術家的愿望是讓盡可能多的人理解他們的想法。書籍讓這一點變得更容易實現。"利帕德發現這種形式對于傳播女權主義思想有很大的意義。"特別是[藝術家的書]為女性藝術家開辟了一條道路,讓她們不用依賴不可靠的博物館和畫廊系統就能獲得自己的作品[……]藝術家的書傳播了這個詞——不管這個詞可能是什么[……]下一步是讓書進入超市,在那里她們會被那些不會拒絕印刷品的女性瀏覽……"

"數字出版的真正力量不在于它對多種媒體的整合,而在于它卓越的網絡功能。"亞歷山德羅盧多維科,2012年

《后數字印刷:一個未來的場景》,作者:亞歷山大盧多維科

2012年的論文《后數字印刷:未來場景》由神經雜志的研究員、藝術家和編輯亞歷山德羅盧多維科撰寫,探討了數字

注:本文“重慶logo”配圖為本公司設計作品

注:本文“重慶logo”配圖為本公司設計作品